WATERCryst: Zertifiziert und zukunftssicher - Normgerechter Kalkschutz für das SHK Handwerk

Chemiefreier Kalkschutz bietet mehrere Vorteile und kann einen wichtigen Beitrag zur Trinkwasserhygiene in Hartwassergebieten leisten. Die Impfkristallbildung (elektro-physikalisch oder über heterogene Katalyse) ist das derzeit einzige chemiefreie DVGW-zertifizierte Verfahren zur wirk-

samen Kalksteinminderung bei übersättigten Wässern. Bei diesem Verfahren ändert sich die Wasserhärte nicht, und natürliche Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium bleiben im Trinkwasser enthalten. Für die SHK-Praxis steht mit dem DVGW-Zertifizierungsprozess ein normiertes Prüfverfahren zur Verfügung, der eine verlässliche Orientierungshilfe für normgerechte, sichere und trinkwasserkonforme

Kalkschutzlösungen bietet.

Einflussfaktoren der Kalksteinbildung

Das Kalkproblem entsteht durch die besondere Löslichkeit von Kalk im Wasser. Während die Löslichkeit vieler Stoffe mit steigender Temperatur zunimmt, nimmt die Löslichkeit von Kalk mit steigender Temperatur ab. Wärmeres Wasser scheidet Kalk leichter ab als kälteres Wasser. Kohlensäure spielt eine entscheidende Rolle bei der Lösung von Kalk im Wasser. Kalk (CaCO3) ist in kohlesäurefreiem Wasser bei 20 °C nur schwer löslich (ca. 14 mg/l). In mit Kohlendioxid gesättigtem Wasser kann bei 20 °C jedoch ca. 47 mg Kalk pro Liter gelöst werden.

Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht (KKG)

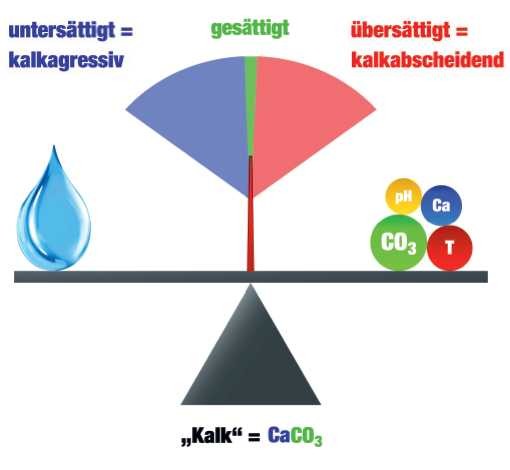

Das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht hilft zu bestimmen, ob Wasser Kalk löst, im Gleichgewicht ist oder potentiell Kalk abscheidet. Über die Wasseranalyse wird der Calcium- und Magnesiumgehalt sowie die Carbonat-Konzentration und der pH-Wert bestimmt, in einem stark Vereinfachten Modell bilden diese drei Parameter zusammen mit der Wassertemperatur die wichtigsten Größen für die Berechnung des KalkKohlensäure-Gleichgewichts. Dies lässt sich bildlich als Waage visualisieren.

Kippt die Waage nach rechts (Übersättigung), kann das Wasser die Menge an Kalk nicht mehr in Lösung halten und scheidet diesen ab. Ist die Waage im Gleichgewicht, ist das Wasser gesättigt und löst keinen Kalk auf, scheidet aber auch keinen Kalk ab. Kippt die Waage nach links (Untersättigung), ist das Wasser kalkaggressiv und löst Kalk auf, solange bis der Calcium- und Carbonationengehalt sowie der pH- Wert und die Temperatur im Gleichgewicht sind.

Wann kommt es zu Kalkablagerung?

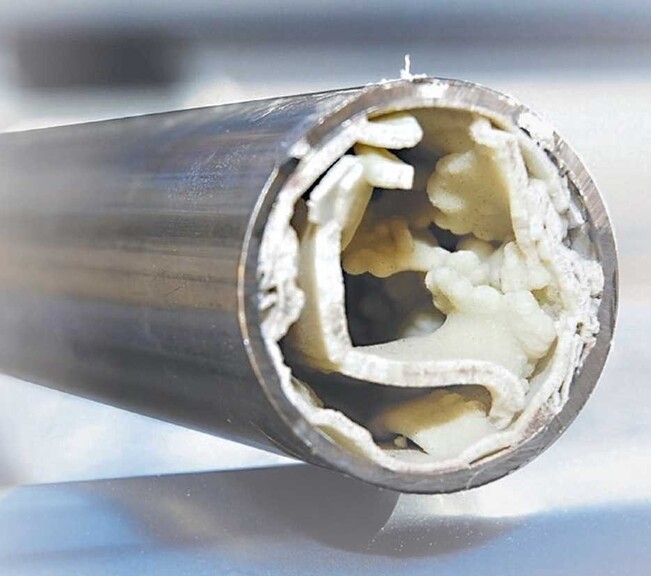

Die Berechnung des KKG liefert grundsätzlich einen wichtigen Trendindikator zur Risikoanalyse für die von einem harten Wasser potenziell, also maximal abscheidbare Menge an Kalk (in Form von CaCO3). Wieviel von diesem Potenzial tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum ausfällt und sich in der TWI  ablagert, hängt neben den direkten Einflussgrößen auf das KKG (Temperatur, pH-Wert, Gehalt an Calcium- und Carbonationen) von den variablen Betriebsbedingungen (Rohrmaterialien, Strömungsgeschwindigkeiten, Druckschwankungen, Temperaturen, Stagnation, Entnahmespitzen usw.) ab.

ablagert, hängt neben den direkten Einflussgrößen auf das KKG (Temperatur, pH-Wert, Gehalt an Calcium- und Carbonationen) von den variablen Betriebsbedingungen (Rohrmaterialien, Strömungsgeschwindigkeiten, Druckschwankungen, Temperaturen, Stagnation, Entnahmespitzen usw.) ab.

Kalkabscheidendes Wasser muss den Überschuss an Calcium- Ionen in Form von Kalkkristallen separieren, um ins Gleichgewicht zu kommen. Spontane homogene Kristallkeimbildung und Kristallwachstum treten erst bei sehr hoher Übersättigung auf, die in Trinkwasserinstallationen (TWI) nur in Ausnahmefällen anzutreffen sind. Die meisten natürlichen harten Trinkwässer weisen eine nur moderate Übersättigung auf, und fallen in der TWI erst dann aus, wenn das harte Wasser ausreichend lange in Kontakt mit geeigneten heterogenen Oberflächen wie zum Beispiel Rohrwänden und/oder Wärmetauscherflächen kommt. Die Temperaturerhöhung des Trinkwassers fördert zudem das Ausgasen von CO2 aus dem Trinkwasser und beschleunigt zusätzlich die Kristallisation und Ablagerung von Kalk (heterogene Kalkfällung).

Fazit Kalksteinbildung

Eine genaue Vorhersage von Kalkablagerungen ist aufgrund variabler Einflüsse (Temperatur, pH-Wert, Gehalt an Calcium- und Carbonationen) schwierig. Hinzu kommen die unterschiedlichen Betriebszustände einer Trinkwasserinstallation, wie zum Beispiel Stagnation und damit die verlängerte Kontaktzeit des Wassers mit den Rohrwänden des Leitungssystems, Temperaturerhöhung oder turbulente Strömungen mit lokalen Kavitationserscheinungen, die zum Entweichen von Kohlensäure und damit zu einer Verschiebung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichtes führen. Dennoch sind das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht und thermodynamische Modelle wichtige Instrumente zur Risikobewertung von Kalkablagerungen.

Der Großhandel bietet moderne und innovative Kalkschutzgeräte an, die ohne chemische Betriebsstoffe hohen Kalkschutz bieten und eine nachgewiesene Wirksamkeit nach DVGW W 510 besitzen. Seriöse Anbieter chemiefreier Kalkschutztechnik nutzen das Prinzip der Impfkristallbildung, entweder auf elektrophysikalischer Basis oder durch heterogene Katalyse.

Kalkschutz mit In-Situ gebildeten Impfkristallen (heterogene Kristallisation)

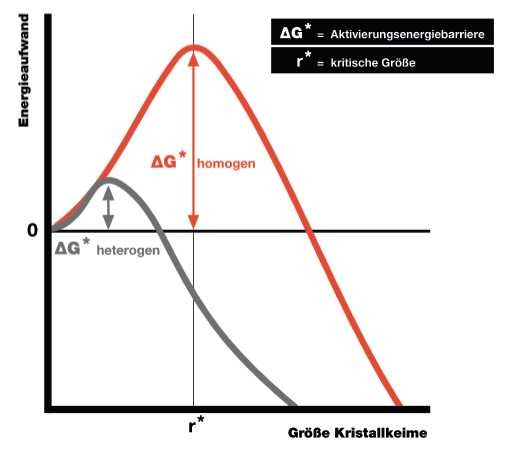

Chemisch-physikalische Gesetzmäßigkeit der Kristallisation bewirken, dass ein stabiles Kristallwachstum in einem übersättigten Wasser erst dann zustande kommt, wenn Kalkkristallkeime einer kritischen Größe (r*) gebildet werden. Hierfür muss die sogenannte Aktivierungsenergiebarriere (AG*) überwunden werden. Solange diese kritische Größe nicht erreicht wird, lösen sich (statistisch gesehen) gebildete Kristallkerne wieder auf, neue werden wieder gebildet, lösen sich wieder und so weiter und so fort. Erst wenn sie in ein stabiles Kristallwachstum übergehen, fällt der gelöste Kalk aus.

Eine geeignete heterogene Oberfläche (Katalysator) kann die Aktivierungsenergiebarriere (AG*) deutlich verringern und damit den Kristallisationsprozess auch bei geringer Übersättigung stark beschleunigen, da nun bereits bei deutlich kleineren Kristallisationskeimen ein stabiles Wachstum einsetzt. Die Aktivierungsenergiebarriere (AG*) wird umso kleiner und die Kristallisationseffizienz umso größer, je ähnlicher die heterogene Oberflächenstruktur des Substrates der Kristallstruktur des zu bildenden Kristallkerns ist.

Dieser Effekt kann benutzt werden, um Impfkristalle gezielt an der Oberfläche eines Substrates (Katalysator-Granulat) in einem Kalkschutzgerät zu erzeugen. Die Kalkkristalle werden mit jeder Wasserentnahme in der gesamten TWI verteilt und dienen dort als bevorzugte Kontaktpunkte für Calcium- und Carbonationen. Über die Entnahmestellen verlassen sie die TWI.

Verfahren zur Kalksteinminderung mittels Impfkristallbildung

Die DIN 1988-200 gibt unter Punkt 12.7 an, welche Anforderungen an Kalkschutzgeräte zur Verminderung von Steinbildung nachzuweisen sind: „Kalkschutzgeräte arbeiten nach dem Prinzip der Impfkristallbildung. Die Schutzwirkung wird mittels vom Gerät erzeugter, mikroskopisch kleiner Impfkristalle erzielt, an die sich Härtebildner beim Einstellen des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts anlagern. Die Härtebildner verbleiben im Wasser. Eine Enthärtung findet bei Kalkschutzgeräten (...) nahezu nicht statt. Kalkschutzgeräte müssen DVGW W 510 entsprechen".

Die Norm macht neben der technischen Beschreibung des Verfahrensweges einen entscheidenden Vorteil chemiefreier Kalkschutzanlagen deutlich: Die Mineralstoffzusammensetzung wird anders als bei Enthärtungsanlagen auf Grundlage des lonentauschprinzips nicht verändert. Gesunde Mineralstoffe wie Calcium und Magnesium verbleiben im Wasser.

Verfahrenstechnisch lässt sich der Prozess der Kalkkristallbildung in den jeweiligen Wasserbehandlungseinheiten der am Markt verfügbaren Kalkschutzgeräte wie folgt beschreiben:

Über heterogene (z. B. „BIOCAT“ von WATERCryst) oder elektro-physikalisch (z. B. „permasolvent primus“ von perma-trade, „AQA total Energy“ von BWT, „ibalance“ und „BIOSTAT“ von JUDO) Keimbildung entwickelte Kristallisationskerne aus CaCO3 gelangen in den zu behandelnden Wasserstrom, wachsen im kalkabscheidenden Wasser weiter und binden durch ihr Wachstum überschüssige Calcium- und Carbonationen an sich. Das Wachstum dieser Kristallisationskerne erfolgt in Konkurrenz zu Wachstumsprozessen an der Wand; letztere Verkalkungsprozesse werden dadurch effektiv minimiert. Die Effizienz und Wirksamkeit dieses Prozesses können anhand des Prüfverfahrens gemäß DVGW W 510 und W 512 (künftig: DIN 3607-1 und 3607-2) nachgewiesen werden. Der Zertifizierungsprozess für das DVGW Baumusterprüfzertifikat nach Arbeitsblatt W 510 und W 512 ist nach wie vor der aussagekräftigste Leistungsnachweis wenn es darum geht, normgerecht zu passenden Kalkschutzmaßnahmen zu beraten, um einen trinkwasserkonformen und sicheren Betrieb von Trinkwasserinstallationen zu gewährleisten.

Über heterogene (z. B. „BIOCAT“ von WATERCryst) oder elektro-physikalisch (z. B. „permasolvent primus“ von perma-trade, „AQA total Energy“ von BWT, „ibalance“ und „BIOSTAT“ von JUDO) Keimbildung entwickelte Kristallisationskerne aus CaCO3 gelangen in den zu behandelnden Wasserstrom, wachsen im kalkabscheidenden Wasser weiter und binden durch ihr Wachstum überschüssige Calcium- und Carbonationen an sich. Das Wachstum dieser Kristallisationskerne erfolgt in Konkurrenz zu Wachstumsprozessen an der Wand; letztere Verkalkungsprozesse werden dadurch effektiv minimiert. Die Effizienz und Wirksamkeit dieses Prozesses können anhand des Prüfverfahrens gemäß DVGW W 510 und W 512 (künftig: DIN 3607-1 und 3607-2) nachgewiesen werden. Der Zertifizierungsprozess für das DVGW Baumusterprüfzertifikat nach Arbeitsblatt W 510 und W 512 ist nach wie vor der aussagekräftigste Leistungsnachweis wenn es darum geht, normgerecht zu passenden Kalkschutzmaßnahmen zu beraten, um einen trinkwasserkonformen und sicheren Betrieb von Trinkwasserinstallationen zu gewährleisten.

Der Zertifizierungsprozess für Kalkschutzgeräte

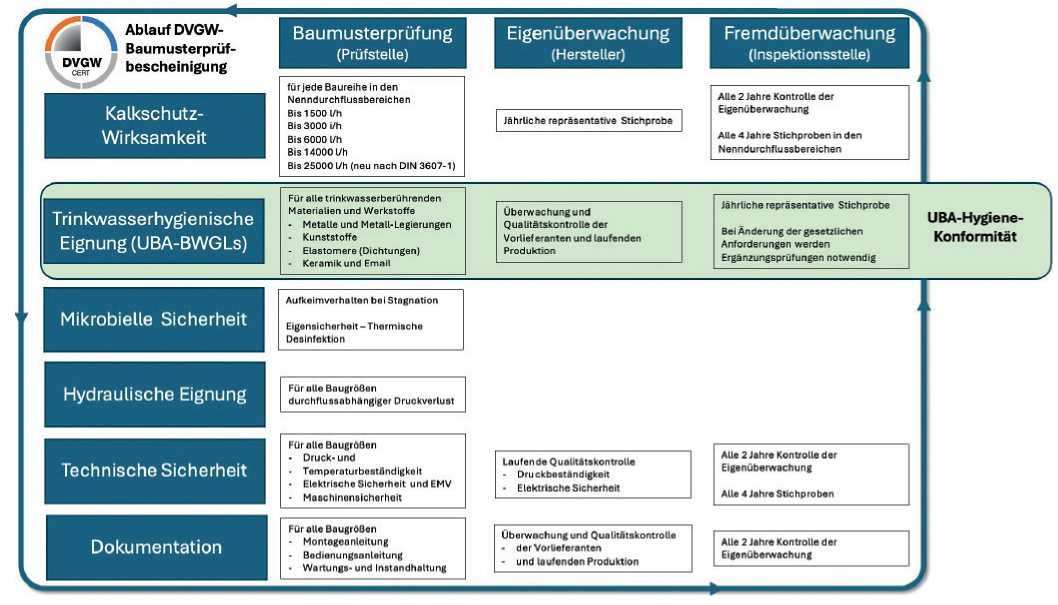

Für Kalkschutzgeräte ist im Augenblick die DVGW Baumusterbescheinigung nach DVGW Arbeitsblatt W 510 und W 512 (künftig: DIN 3607-1 und 3607-2) und das damit verbundene DVGW-Baumusterprüfzertifikat das aussagekräftigste Qualitätssiegel, das sowohl die Kalkschutz-Wirksamkeit, die hydraulische, hygienische und technische Sicherheit sowie die gesetzlich geforderte Konformität der Materialien und Bauteile in Kontakt mit Trinkwasser bestätigt. Die DVGW- Arbeitsblätter beziehungsweise Normen definieren die Standards und Anforderungen in Bezug auf Kalkschutzgeräte. Im Rahmen eines festgelegten Zertifizierungsprozesses werden folgende Bereiche geprüft, bewertet und während der Produktlaufzeit fortlaufend überwacht:

- Kalkschutzwirksamkeit gemäß der Leistungsklasse laut Nenndurchfluss

- Trinkwasserhygiene

Konformität der Trinkwasserkontaktmaterialien

Aufkeimung bei Betriebsunterbrechung

Hygienische Eigensicherheit - Hydraulische Eignung

Druckverlust

Druckstoß

- Technische Sicherheit

Rückfluss-Sicherung (EN1717)

Druck- und Temperaturbeständigkeit

Maschinensicherheit (elektrisch, EMV) - Dokumentation

Die weiteren Anforderungen zum kontinuierlichen Überwachungsprozess der Konformität legen die Zertifizierungsstellen (z. B. DVGW CERT GmbH) unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der TrinkwV fest.

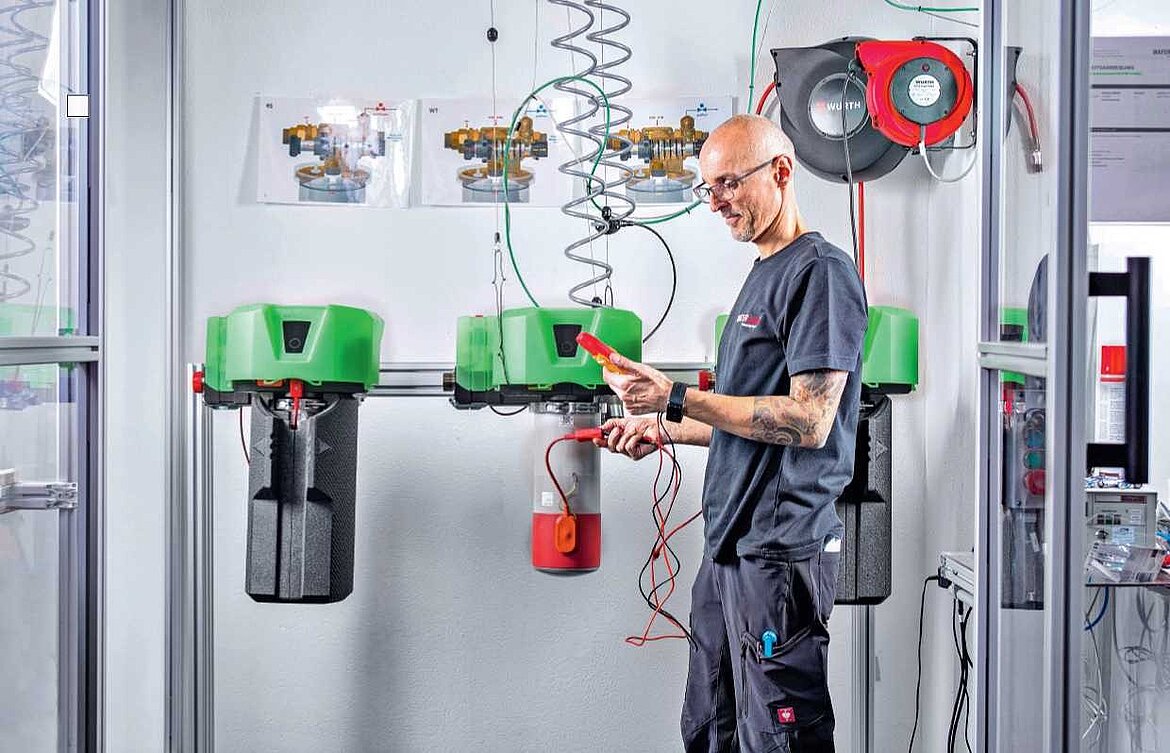

Aufbau der Prüfstrecke nach DVGW Arbeitsblatt W 512 (und DIN 3607-2)

Aufbau der Prüfstrecke nach DVGW Arbeitsblatt W 512 (und DIN 3607-2)

Die Kalkschutzwirksamkeit wird gemäß DVGW Arbeitsblatt W 510 auf einer Prüfeinrichtung nach DVGW Arbeitsblatt W 512 geprüft. Dabei werden auf vier identisch aufgebauten Prüfstrecken mit einem Elektroboiler (Wassertemperatur 80°C) in zwei Prüfstrecken Kalkschutzgeräte installiert und zwei Prüfstrecken als Referenzstrecken ohne Kalkschutz betrieben. Als Prüfwasser ist ein sehr hartes und stark Kalk abscheidendes Trinkwasser vorgeschrieben, wie es in typischen Hartwassergebieten häufig auftritt. Die Prüfwassermengen und Volumenströme des Prüfwassers richten sich nach dem angegebenen Nenndurchfluss der Kalkschutzgeräte. Somit wird die Kalkschutzwirksamkeit unter möglichst praxisnahen Bedingungen für den Prüfling durchgeführt.

Die Kalkablagerungen in den Elektroboilern werden nach einer Prüfdauer von 21 Tagen ausgewertet. Kalkschutzgeräte werden nur dann als wirksam bewertet, wenn sie während der Prüfung die Kalkablagerungen in den Elektroboilern bei 80 °C um mindestens 80 Prozent gegenüber den Referenzstrecken ohne Kalkschutz reduzieren. Die DVGW CERT GmbH stellt DVGW-Baumusterprüfbescheinigungen nur aus, wenn eine Kalkschutzwirksamkeit von mindestens 80 Prozent durch eine akkreditierte Prüfstelle (z. B. TZW, Prüfstelle Wasser, Karlsruhe), in einer Prüfung nach DVGW Arbeitsblatt W 510 mit denen für das Gerät zu erwartenden Wasserdurchflüssen nachgewiesen wurde.

Mehrwert für die SHK Praxis: Prüfsiegel als Qualitätsnachweis

Um ein DVGW-Baumusterzertifikat andauernd als Qualitätssiegel nutzen zu dürfen, ist der Hersteller verpflichtet, die Wirksamkeit der produzierten Kalkschutzgeräte im Rahmen seines Qualitätssicherungsprozesses als Eigenüberwachung laufend zu kontrollieren und zu dokumentieren. Die Eigenüberwachung wiederum wird durch regelmäßige Fremdkontrollen einer akkreditierten Inspektionsstelle im Auftrag der Zertifizierungsstelle überwacht. Der Inspektor entnimmt zusätzlich Stichproben aus der laufenden Produktion und lässt diese durch eine unabhängige akkreditierte Prüfstelle kontrollieren.

Ein gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat stellt somit nicht nur die Kalkschutzwirksamkeit der Produkte bei einer einmaligen Baumusterprüfung sicher, sondern gewährleistet eine laufend geprüfte Sicherheit der Kalkschutzwirksamkeit und der technischen Sicherheit sowie die Trinkwasser-Konformität der Materialien und Bauteile für die Laufzeit der Prüfzertifikate.

Zertifiziert und zukunftssicher

Zertifiziert und zukunftssicher

Abschließend bleibt festzuhalten, dass normgerechte Kalkschutzprodukte, die den Wirksamkeitsnachweis nach DVGW 510 und W 512 erbracht haben, Installationsbetrieben und Fachplanern die Möglichkeit geben, zuverlässige und für den Trinkwasserbereich geeignete Techniklösungen mit hoher Betriebssicherheit anzubieten. Das DVGW-Baumusterprüfzertifikat stärkt somit das Vertrauen in Kalkschutzgeräte hinsichtlich Wirksamkeit und technischer Sicherheit. Betreiber, Installateure und Planer erhalten durch das DVGW Baumusterprüfzertifikat die Sicherheit, dass ausschließlich zugelassene Materialien in Kontakt mit Trinkwasser verwendet werden, und damit die gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene sichergestellt sind.

Quelle: sanitärjournal installationstechnik Sonderheft 2024