WATERCryst: Hartes Wasser?

„Wenn Esoterik vor den Grundprinzipien der Wasserchemie kommt, wird es kritisch. Denn ,hartes Wasser‘ ist in Trinkwasserinstallationen ein echtes Problem, das zu massiven Schäden führen kann. Deswegen ist hier definitiv kein Platz für Experimente, sondern es geht ausschließlich um nachgewiesene Wirksamkeit.“

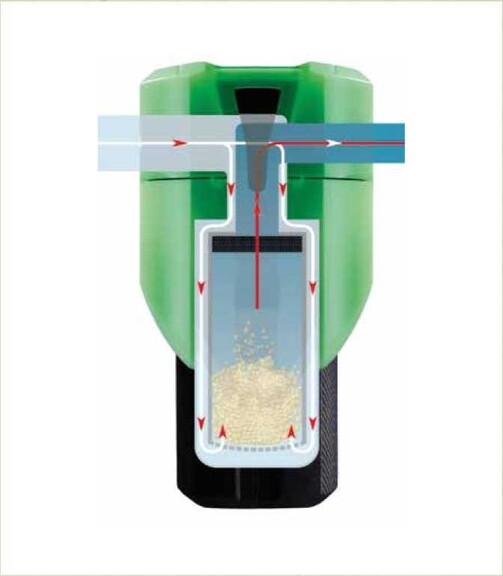

Dass die Wasserbehandlung der Zukunft möglichst chemiefrei sein sollte, steht dabei für ihn naheliegenderweise außer Frage. Schließlich ist Watercryst mit seinen „BIOCAT“-Anlagen bekannt für „die chemiefreie Alternative zur klassischen Enthärtungsanlage“, so Torsten Schmidt: „Unser Wirkprinzip

basiert auf der Biomineralisierung. Dabei wird der Kalk nicht dem Trinkwasser entzogen, sondern über die chemisch perfekt passende Oberfläche eines Katalysators so stabilisiert, dass eine Anhaftung oder Inkrustierung und Steinbildung innerhalb der technischen Installation nicht mehr möglich ist. Die gebildeten Impfkristalle werden dann einfach mit der Wasserentnahme ausgespült. Und zwar ganz ohne die Zugabe von Salz, Chloriden oder Phosphaten. Das ist ebenso nachhaltig wie wirkungsvoll, belegen Baumuster-Prüfzertifikate des DVGW, die für eine ganze Reihe von ,BIOCAT‘-Anlagen eine Kalkschutzwirksamkeit dieser Geräte von mindestens 80 Prozent bestätigen.“

Umso kritischer sieht Torsten Schmidt manche „alternative“ Systeme am Markt, die z.B. mit angeblichen Magnet- oder Elektrofeldsystemen arbeiten. Das ist aus meiner Sicht esoterischer Unfug, der in der Sanitär-Fachwelt gar nichts zu suchen hat. Zum anderen gibt es Hersteller, die mit problematischen Feststellungen beispielsweise zu den bereits angesprochenen DVGW-Baumustern oder zu Wirksamkeitsnachweisen arbeiten. Hier ist größte Aufmerksamkeit geboten!“

Umso kritischer sieht Torsten Schmidt manche „alternative“ Systeme am Markt, die z.B. mit angeblichen Magnet- oder Elektrofeldsystemen arbeiten. Das ist aus meiner Sicht esoterischer Unfug, der in der Sanitär-Fachwelt gar nichts zu suchen hat. Zum anderen gibt es Hersteller, die mit problematischen Feststellungen beispielsweise zu den bereits angesprochenen DVGW-Baumustern oder zu Wirksamkeitsnachweisen arbeiten. Hier ist größte Aufmerksamkeit geboten!“

Denn häufig, beobachtet Torsten Schmidt, werde zwar mit dem Qualitätsbegriff DVGW gearbeitet, entscheidend sei aber immer der Kontext: „Eine DVGW-Erwähnung betrifft bei diesen Produkten in der Regel ausschließlich die trinkwasserhygienische Eignung des Materials. Sie belegt nicht die unabhängig nachgewiesene Wirksamkeit. Ähnliches gilt, wenn mit angeblichen Prüfungen des Umweltbundesamtes (UBA) argumentiert wird. Denn das UBA legt nur die einzuhaltenden Grenzwerte fest und führt sie in der ,Positivliste‘ - es prüft nicht!“. Auf diese feine Unterscheidung sei daher auch zu achten, wenn es zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Wirksamkeitsnachweis um die Begrifflichkeiten „DVGW geprüft“ und „DVGW zertifiziert“ gehe: „,Geprüft‘ bedeutet im Klartext ,nicht bestanden’ - sonst würde es ja ,zertifiziert‘ heißen. Zudem sei zu hinterfragen, auf was sich eine ,Zertifizierung‘ beziehe. Nur auf die eingesetzten Materialien, was leider sehr häufig der Fall ist, oder auf den Nachweis der tatsächlichen Wirksamkeit des Behandlungsverfahrens“, so Torsten Schmidt.

Wirksamkeit ist nachweisbar!

Ein zweiter wesentlicher Kritikpunkt, der zu Verwirrung führe, sind für Torsten Schmidt mit Verweis auf die einschlägigen Regelwerke - Stichwort: Wirksamkeitsfaktor f > 0,8 - zudem Aussagen rund um die Wirksamkeitsnachweise von Kalkschutz- oder Kalkbehandlungsanlagen. Watercryst beispielsweise könne für die meisten der angebotenen Anlagen problemlos entsprechende Nachweise über die Kalkschutzwirkung gemäß den DVGW-Arbeitsblättern W 510 und W 512 beziehungsweise neu nach DIN 3607, Teil 1 und 2, führen - was im Übrigen für alle namhaften Hersteller gelte: „Der Fachhandwerker, der die so in ihrer Wirksamkeit bestätigten Anlagen installiert, ist also gegenüber dem Endkunden immer auf der sicheren Seite.“

Vor allem, wenn es im Gegensatz dazu um angebliche „Wirksamkeitsnachweise“ gehe, die zum Beispiel im Rahmen von Feldversuchen oder Pilotprojekten entstanden seien: „Wenn eine solche Wirksamkeit tatsächlich bestünde, müsste sie auch im Rahmen einer Baumusterprüfung unabhängig nachzuweisen sein. Selber durchgeführte Praxisversuche ergeben stattdessen aus meiner Sicht jedoch immer ,Gut-' und nie ,Schlecht- Achten’. Ein selbstgeschriebener Praxisbericht beziehungsweise Wirkungsnachweis ist aus meiner Sicht deswegen wertlos und mit der aktuellen Prüfnorm überhaupt nicht vergleichbar.“

Flotte Werbeaussagen richtig einordnen

Flotte Werbeaussagen zu problematischen Installationssystemen zur Kalkbehandlung sind aber im gut ausgelasteten Installateursalltag schnell ge- und noch schneller überlesen; die problematischen sprachlichen Feinheiten inklusive .... Torsten Schmidt: „Spätestens dann sollten die Installationsprofis aber aufmerksam werden, wenn grundlegende Fragen der Hydraulik oder der allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht mehr nachvollziehbar sind.“ Typische Beispiele dafür seien spezielle Einbauvorschriften - über die bei genauerem Hinsehen in der Folge nur Teilbereiche der Trinkwasserinstallation von der Kalkbehandlung abgedeckt würden - oder Wirkmechanismen, die bisweilen sogar der Medizinwelt (wie das „Nierenstein-Prinzip“) entlehnt würden - aber nichts mit den Realitäten der Wasserchemie zu tun haben.

Torsten Schmidt: „Diese Liste kritischer Aussagen, die im Markt nur zu Verwirrung, nicht aber zu besseren Trinkwasserinstallationen führen, ließe sich nahezu beliebig fortsetzen. Und zwar bis hin zu der keineswegs trivialen Frage, ob Kalkbelastung in der Trinkwasserinstallation in Mikrogramm (pg) pro Liter oder - wissenschaftlich korrekt - über die Kalkabscheidekapazität des Wassers, je nach Temperatur, bestimmt wird. Spätestens an solchen Punkten trennt sich endgültig ,die Spreu vom Weizen’ ... Denn für den Fachhandwerker, und ganz wichtig auch für den Fachplaner, geben letztlich nur Anlagen mit vollständiger DVGW-Baumusterprüfzertifizierung die Sicherheit, gegen unangenehme Haftungsfragen geschützt zu sein.“

Quelle: © Heizungs-Journal Verlags-GmbH • Postfach 370 • Marie-Curie-Straße 5 • D-71364 Winnenden • 07195 / 9284-01