Buderus: Mehr Druck, weniger Stress

Bleiben die Heizkörper in den oberen Stockwerken kalt oder erwärmen sich Heizkörper ungleichmäßig, liegt die Ursache häufig in einem zu niedrigen Systemdruck – oft in Kombination mit einer nicht korrekt eingestellten Druckhaltung. Ein Blick auf das Heizungsmanometer bringt Klarheit: Steht der Zeiger im unteren roten Bereich, ist der Druck zu niedrig. Wichtig sind deshalb regelmäßige Sichtkontrollen durch den Anlagenbetreiber sowie bei der Heizungswartung durch den Fachbetrieb.

Besonders komfortabel sind Systemlösungen, die bei Druckverlust automatisch Heizwasser nachfüllen und so Störungen im Heizbetrieb verhindern. Bei Bedarf lässt sich eine automatische Nachspeisung auch mit einer Entsalzung kombinieren und so eine dauerhaft optimale Wasserqualität bei korrektem Anlagendruck sicherstellen. Das senkt das Risiko von Heizungsausfällen durch Korrosionsschäden oder Kesselsteinbildung und reduziert Serviceeinsätze.

Bis zum höchsten Heizkörper

Den optimalen Systemdruck für den Heizkreislauf legt der SHK-Fachbetrieb bei der Planung fest. Dieser kann je nach Gebäude oder Wohnung variieren, abhängig von der Gesamtlänge der Wasserleitungen, den Heizkörpern im Haus und vor allem von den zu überwindenden Höhenunterschieden. Als Faustformel für die Berechnung gilt: 10 Meter Höhe = etwa 1 bar statischer Druck. Entscheidend ist der Höhenunterschied zwischen dem tiefsten Punkt (meist das Ausdehnungsgefäß) und dem höchsten Heizkörper im Gebäude – Experten sprechen auch von der „geodätischen Höhe“, dem lotrechten Abstand eines Punktes von einer Referenzfläche. In der Praxis wird bei der überschlägigen Auslegung des Vordruckes des Ausdehnungsgefäßes der Dampfdruck des Wassers für die ausgelegte Systemtemperatur (0,2 bar bei 60 °C, 0,3 bar bei 70 °C) auf die statische Höhe aufgeschlagen. Dieser Zuschlag soll dampfförmige Zustände an jedem Punkt in der Heizungsanlage vermeiden.

Um im Membranausdehnungsgefäß eine Mindestwasservorlage für die Funktionssicherheit zu haben, muss die Heizungsanlage im kalten Zustand mit einem höheren Druck als dem Vordruck des Ausdehnungsgefäßes befüllt werden. Hier reicht in der Praxis ein Zuschlag von ca. 0,2 bar aus. So ergibt sich für ein Ein-/Zweifamilienhaus mit rund acht Metern statischer Höhe und einer Auslegungstemperatur von 60 °C ein Vordruck des Ausdehnungsgefäßes von 1,0 bar (0,8 bar + 0,2 bar Dampfdruck) und ein praxisgerechter Mindestfülldruck im kalten Zustand von 1,2 bar.

Luftpolster im Heizwasser

Um Luft in einer Heizungsanlage zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass der Fülldruck in der Anlage nicht unter den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes fällt. Falls dieser unter den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sinkt, entsteht ein Unterdruck, der zu Lufteintrag führt. Diese Luft sammelt sich meist am höchsten Punkt der Heizungsanlage. Ist die Druckhaltung in einer Anlage nicht korrekt sichergestellt, so kommt es zu einem permanenten Lufteintrag. Das führt zwangsläufig auch zu Korrosion, weil sich der Sauerstoff, wenn er nicht entlüftet wird, über Korrosion abbaut.

Bereits bei der Erstbefüllung wird Luft mit dem Füllwasser in die Heizungsanlage gebracht. Ein Liter Trinkwasser enthält zirka 8 bis 10 mg/l Sauerstoff. Diese gasförmigen Bestandteile werden beim Aufheizen des Wassers freigesetzt und das Heizungssystem muss entlüftet werden. Bei jedem Entlüften geht jedoch auch etwas Wasser verloren, was zum Druckabfall führt. Grundsätzlich ist eine regelmäßige Kontrolle des Anlagendruckes und eventuelles Entlüften durch den Anlagenbetreiber sinnvoll – etwa ein- bis zweimal jährlich.

Ist das System richtig entlüftet und der Druck dennoch zu niedrig und man muss häufig nachfüllen, sollten Heizungsfachbetriebe weitere mögliche Fehlerquellen bei der Druckhaltung ausschließen. Dazu gehört etwa ein defektes Ausdehnungsgefäß: Es besteht aus einer Gasseite (oben) und einer Wasserseite (unten), dazwischen befindet sich eine Membran. Ist diese Membran beschädigt oder gerissen, füllt sich die Gasseite mit Stickstoff mit Heizungswasser. Das Gefäß ist dann komplett mit Wasser gefüllt und das Ausdehnungsgefäß kann keine Druckschwankungen mehr ausgleichen. Bei Erwärmung steigt schließlich der Druck zu stark an, das Sicherheitsventil öffnet sich und es geht Wasser verloren. Gern genutzter Praxistipp: Leicht auf den oberen Teil des Ausdehnungsgefäßes klopfen (Gasseite/Stickstoff). Das muss sich hohl-metallisch anhören, im Gegensatz zum unteren Teil (Wasserseite), der beim Anklopfen dumpf klingt. Klingt es auch oben dumpf, ist die Gasseite vermutlich ebenfalls mit Wasser gefüllt. Diesem Verdacht muss dann nachgegangen werden. Der SHK-Fachbetrieb kann dazu bei druckloser Anlage den Vordruck auf der Gasseite messen, beispielsweise mit einem Druckmessgerät. Weitere mögliche Ursachen für einen Druckverlust: nicht korrekt arbeitende Schnellentlüfter, ein tropfendes Sicherheitsventil oder – im ungünstigsten Fall – eine Leckage im Heizungsnetz.

Autofilling: Automatisch auf der sicheren Seite

Nicht jeder Anlagenbetreiber ist in der Lage, bei zu geringem Systemdruck selbst Wasser nachzufüllen. Um dennoch häufige oder wiederkehrende Serviceeinsätze durch zu geringen Anlagendruck zu vermeiden, können SHK-Fachhandwerker ihren Kunden eine automatische Nachspeiseeinrichtung empfehlen – Autofilling-System genannt. Hersteller wie Buderus bieten hierfür Lösungen an, die auf die Integration ins Regelsystem des Wärmeerzeugers ausgelegt sind. Einmal installiert, wird der Druck vom Wärmeerzeuger kontinuierlich überwacht und bei Bedarf Wasser in kleinen, kontrollierten Mengen normgerecht nachgefüllt. Dies funktioniert ohne Zutun des Betreibers. Typische Anwendungsbereiche für Autofilling-Systeme sind unter anderem Einfamilienhäuser mit wiederkehrenden Druckverlusten, Mehrfamilienhäuser mit schwer zugänglichen Technikräumen sowie Gewerbe- und Industrieanlagen, in denen es auf eine hohe Betriebssicherheit ankommt. Besonders praktisch: Wird das Nachspeisesystem mit einer Wasseraufbereitung kombiniert, sichert das zugleich eine bleibend gute Qualität des Ergänzungswassers.

Lösungen zur automatischen Nachspeisung von Heizwasser wie die Logawater Autofilling Nachfüllkombination NFK.2 AF mit integriertem Magnetventil von Buderus lassen sich direkt am Wärmeerzeuger installieren. Bilder: Buderus

Ausschlaggebend: Vordruck des Ausdehnungsgefäßes

Von Vorteil ist es, wenn SHK-Fachhandwerker wie bei Buderus auf Autofilling-Produkte in unterschiedlichen Ausbaustufen zurückgreifen können – mit oder ohne Heizwasseraufbereitung. So eignet sich die Logawater Autofilling Nachfüllkombination NFK.2 AF für die automatische Nachfüllung von Füll- und Ergänzungswasser, wenn keine Wasseraufbereitung erforderlich ist. Die Nachfüllkombination enthält ein Magnetventil, das über den Wärmeerzeuger elektrisch angesteuert wird. Für größere Nachfüllwassermengen wie bei der Erstbefüllung, kann die Nachfüllkombination mit einem normalen Schraubendreher auf „Handbetrieb“ umgestellt werden.

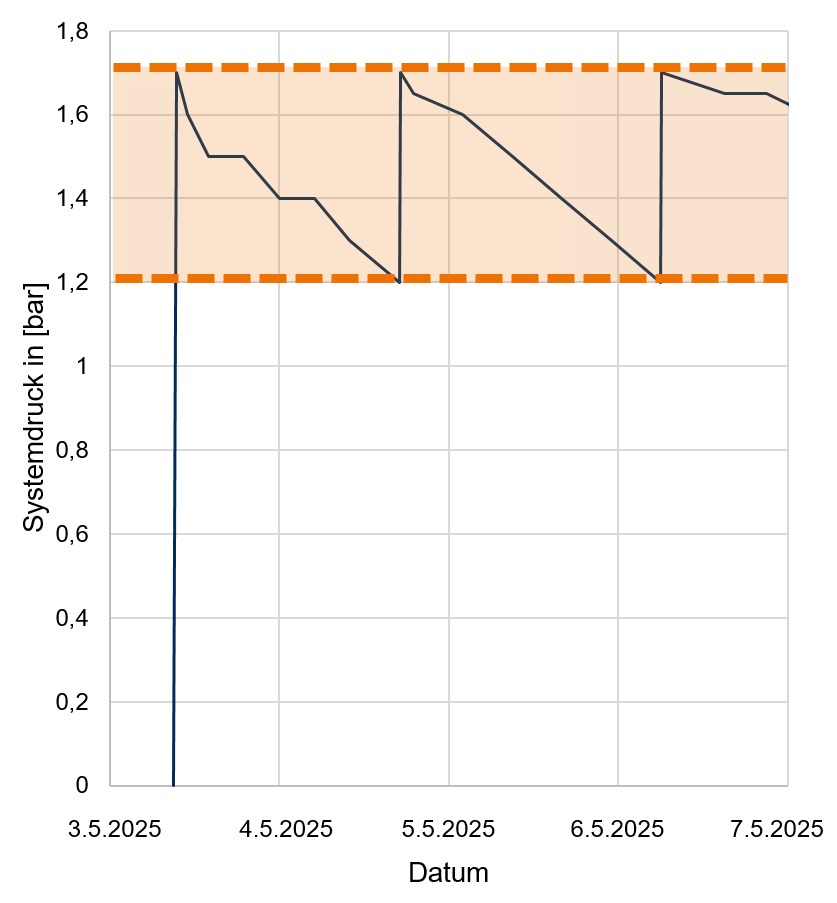

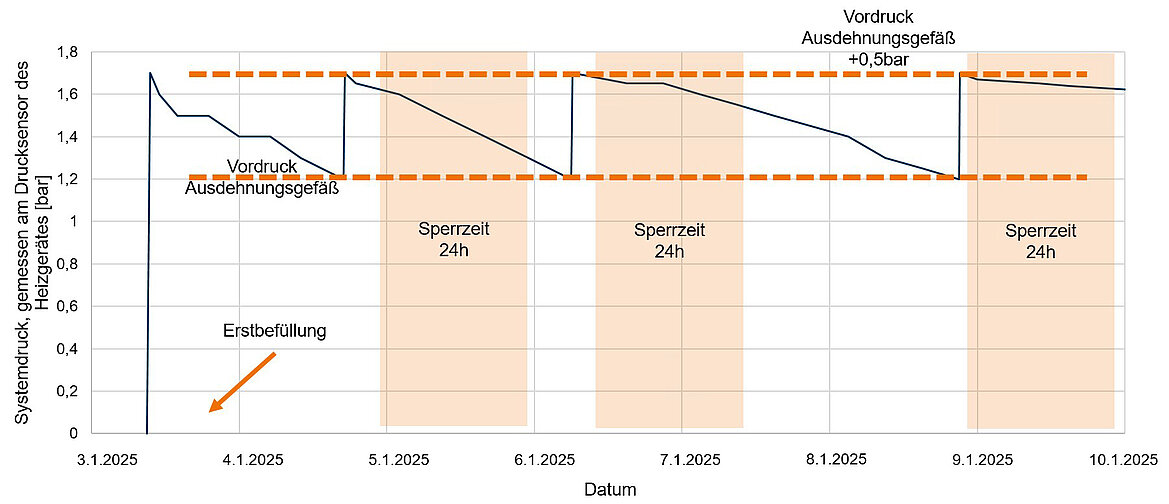

Der für die Nachfüllkombination NFK.2 AF ausschlaggebende Mindestdruck wird abgestimmt auf den vom Installateur eingestellten Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes wird bei der Inbetriebnahme von der Elektronik des Wärmeerzeugers abgefragt und muss vom Inbetriebnehmer in der Logamatic BC400 eingeben werden. Fällt der am Drucksensor des Wärmeerzeugers gemessene Systemdruck unter diesen Auslösepunkt, wird automatisch befüllt – und zwar so lange, bis der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes plus 0,5 bar erreicht ist. Die Nachfülllösung erkennt auch eventuelle Leckagen: Steigt der Systemdruck bei der Befüllung innerhalb einer Minute nicht um mindestens 0,1 bar, geht das Gerät von einem Leck aus und bricht den Vorgang ab. Die Länge des Füllvorganges ist abhängig von der Füllgeschwindigkeit der verwendeten VES-Entsalzungspatrone, beispielsweise:

VES Patrone P2000 = 40 l/h

VES Patrone P4000 = 80 l/h

VES Patrone P8000 = 160 l/h

Zudem werden – abhängig von der Anlagengröße und je nach Betriebsdauer – maximale Häufigkeiten der Nachfüllung in der Software des Wärmeerzeugers hinterlegt. In diesen Sperrzeiten wird das System nicht automatisch nachgefüllt. Die Sperrzeiten schützen die Heizungsanlage und den Betreiber vor Wasserschäden: Sie verhindern, dass Autofilling-Systeme unbemerkt immer weiter nachspeisen und so Leckagen unentdeckt bleiben. Bei Buderus Gas-Brennwertgeräten mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 lässt sich die Anlagengröße und die maximale Nachfüllzeit im Regelsystem hinterlegen. Aus der eingegebenen Anlagengröße und der Zeit seit der Inbetriebnahme der Anlage ergeben sich die Sperrzeiten. Beispiel für eine kleine Heizungsanlage mit bis zu acht Heizkörpern: In der ersten Woche ist eine Nachfüllung alle 24 Stunden erlaubt; in den Wochen 2 bis 13 alle 12 Wochen; und ab der 14. Woche ist eine Nachfüllung alle 26 Wochen möglich.

Zudem werden – abhängig von der Anlagengröße und je nach Betriebsdauer – maximale Häufigkeiten der Nachfüllung in der Software des Wärmeerzeugers hinterlegt. In diesen Sperrzeiten wird das System nicht automatisch nachgefüllt. Die Sperrzeiten schützen die Heizungsanlage und den Betreiber vor Wasserschäden: Sie verhindern, dass Autofilling-Systeme unbemerkt immer weiter nachspeisen und so Leckagen unentdeckt bleiben. Bei Buderus Gas-Brennwertgeräten mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 lässt sich die Anlagengröße und die maximale Nachfüllzeit im Regelsystem hinterlegen. Aus der eingegebenen Anlagengröße und der Zeit seit der Inbetriebnahme der Anlage ergeben sich die Sperrzeiten. Beispiel für eine kleine Heizungsanlage mit bis zu acht Heizkörpern: In der ersten Woche ist eine Nachfüllung alle 24 Stunden erlaubt; in den Wochen 2 bis 13 alle 12 Wochen; und ab der 14. Woche ist eine Nachfüllung alle 26 Wochen möglich.

Salz raus, entsalztes Wasser rein

Salz raus, entsalztes Wasser rein

Soll das Füll- und Ergänzungswasser zusätzlich aufbereitet werden (etwa per Entsalzung), lässt sich die Nachfüllkombination AF mit einem passenden VES-Füllkopf und einer VES-Patrone kombinieren. Praktisch: Der VES-Füllkopf AF ist mit einer automatischen Abschaltung der Nachspeisung bei Überschreiten des Grenzwerts der Leitfähigkeit ausgestattet.

Als weitere Möglichkeit können Heizungsinstallateure den Füllkopf auch als Profiversion installieren. Der Logawater Füllkopf FKP AF bietet eine erweiterte Funktionalität, hat ein externes Display und eignet sich mit seinem digitalen Wasserbetriebsbuch besonders für größere Heizungsanlagen. Hier werden alle Nachfüllvorgänge erfasst und dokumentiert. Es werden Restkapazität der VES-Patrone, Nachfüllwassermenge, Gesamtwassermenge und Leitfähigkeit des Füll- und Ergänzungswassers erfasst. Diese Daten lassen sich für Anlagendiagnosen, Serviceeinsätze oder auch zur Fehlersuche nutzen. Das elektronische Betriebsbuch ist über eine SD-Karte auslesbar. Die Buderus Autofilling-Lösungen sind für die Kombination mit den wandhängenden Gas-Brennwertgeräten der aktuellen Generation mit Bedieneinheit Logamatic BC400 konzipiert.

Als weitere Möglichkeit können Heizungsinstallateure den Füllkopf auch als Profiversion installieren. Der Logawater Füllkopf FKP AF bietet eine erweiterte Funktionalität, hat ein externes Display und eignet sich mit seinem digitalen Wasserbetriebsbuch besonders für größere Heizungsanlagen. Hier werden alle Nachfüllvorgänge erfasst und dokumentiert. Es werden Restkapazität der VES-Patrone, Nachfüllwassermenge, Gesamtwassermenge und Leitfähigkeit des Füll- und Ergänzungswassers erfasst. Diese Daten lassen sich für Anlagendiagnosen, Serviceeinsätze oder auch zur Fehlersuche nutzen. Das elektronische Betriebsbuch ist über eine SD-Karte auslesbar. Die Buderus Autofilling-Lösungen sind für die Kombination mit den wandhängenden Gas-Brennwertgeräten der aktuellen Generation mit Bedieneinheit Logamatic BC400 konzipiert.

Autofilling-Lösungen bieten SHK-Fachhandwerkern eine effiziente und zuverlässige Möglichkeit, den Heizkreislauf automatisch mit Wasser zu versorgen und so stets den optimalen Anlagendruck sicherzustellen. Manuelles Nachfüllen entfällt – das spart Zeit, reduziert potenzielle Fehlerquellen und vermeidet Serviceeinsätze wegen zu geringen Systemdrucks. Integrierte Sicherheitskomponenten wie Magnetventile und Drucksensoren sorgen für einen kontrollierten Betrieb und minimieren das Risiko von Überdruck oder Leckagen. Bei Bedarf lässt sich eine automatische Nachspeisung auch mit einer Entsalzung kombinieren und so eine dauerhaft optimale Wasserqualität bei korrektem Anlagendruck sicherstellen.

- Automatische Nachfüllung

- Anpassung des Fülldruckes an den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes bei Inbetriebnahme

- Höhere Betriebssicherheit

- Reduzierter Wartungsaufwand

- Normgerechter Trinkwasserschutz

- Optional nutzbare Wasseraufbereitung mit Entsalzung

Autor

Torsten Mahler, Produktmanagement Buderus