Buderus: Wärmepumpe? Eine elementare Frage!

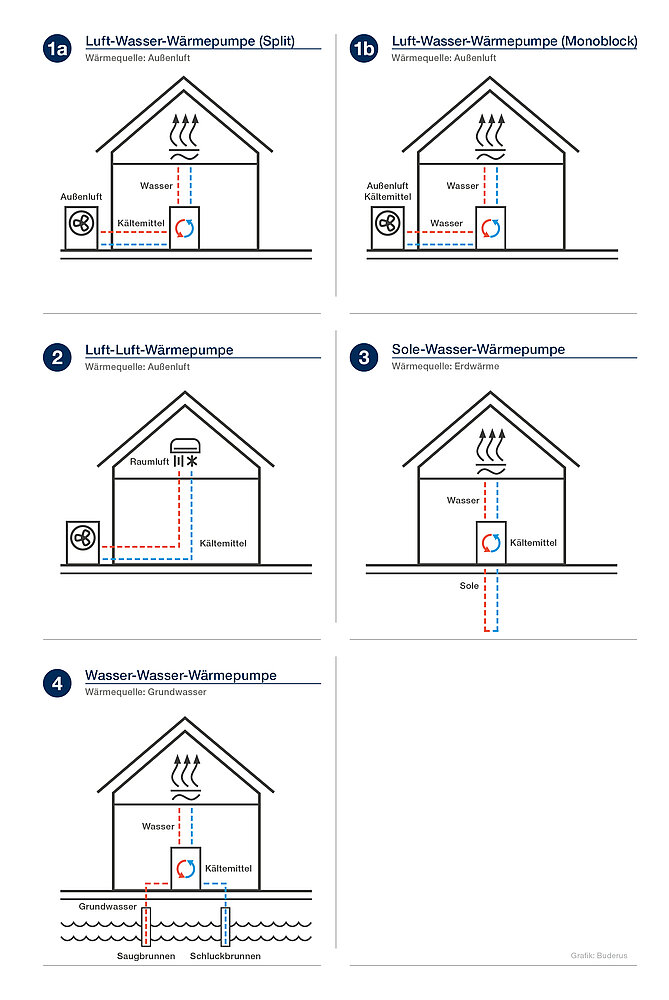

Wärmepumpen sind in aller Munde. Bei der Gestaltung der Energiewende hin zur Nutzung umweltfreundlicher Energiequellen kann die Wärmepumpe vor allem im Ein- und Zweifamilienhausbereich zum Game-Changer für mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an diese Technologie. Doch es gibt nicht nur eine Art von Wärmepumpen: Es bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. Die gängigsten Geräte sind Luft-Wasser-Wärmepumpen, Erdwärmepumpen – auch Sole-Wasser-Wärmepumpen genannt – und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Vierte Möglichkeit sind Luft-Luft-Wärmepumpen (Split-Klimaanlagen zum Kühlen und Heizen).

Vier Arten – ein Funktionsprinzip

Bei allen Unterschieden der einzelnen Wärmepumpenarten: Das zentrale Funktionsprinzip einer Wärmepumpe ist immer gleich.

Und das ist das Zusammenspiel von Aggregatszustandsänderung, Druck und Temperatur in einem Kältemittelkreislauf. Dieser nimmt die Wärme der Energiequelle auf, wobei das Kältemittel in einem Wärmetauscher (Verdampfer) verdampft. Der Dampf wird anschließend in einem Verdichter komprimiert. Die Folge: Druck und Temperatur steigen. Ein weiterer Wärmetauscher (Verflüssiger) nimmt die so entstandene Wärme auf. Dabei kondensiert das gasförmige Kältemittel und gibt die Wärme an das Heiz- oder Warmwassersystem des Hauses weiter – nur bei Luft-Luft-Wärmepumpen wird die Wärme direkt auf die Raumluft übertragen.

Ein Entspannungsventil sorgt dafür, dass der Druck des kondensierten Kältemittels reduziert wird und der Kreislauf wieder erneut im Verdampfer beginnt. Damit dieser Kreislauf funktioniert, braucht es Strom, um den Verdichter zu betreiben. Eine effiziente Wärmepumpe macht den Einsatz von Strom aber wieder wett: Sie erzeugt ihre thermische Energie ungefähr zu 75 Prozent aus der Umgebung und zu 25 Prozent aus Elektrizität: Aus einer Einheit Strom werden dann rund vier Einheiten Wärme. Wie viel Strom Wärmepumpen genau verbrauchen, hängt unter anderem von der Effizienz des Gerätes ab und davon, wie viel Heizwärme das Gebäude benötigt.

Die Energiequelle macht den Unterschied

Hauptunterscheidungsmerkmal der verschiedenen Wärmepumpen ist die Quelle, aus der das Gerät die thermische Energie bezieht. Bei der Luft-Wasser- und der Luft-Luft-Wärmepumpe ist es die Umgebungsluft, bei der Erdwärmepumpe das Erdreich und bei der Wasser-Wasser-Wärmepumpe das Grundwasser. Umgebungsluft, Erdreich, Grundwasser – in allen drei natürlichen Energiequellen steckt thermische Energie, also Wärme, die sich mit einer Wärmepumpe in Heizungswärme und Warmwasser umwandeln lässt.

Luft – leichte und erschwingliche Erschließung

Luft – leichte und erschwingliche Erschließung

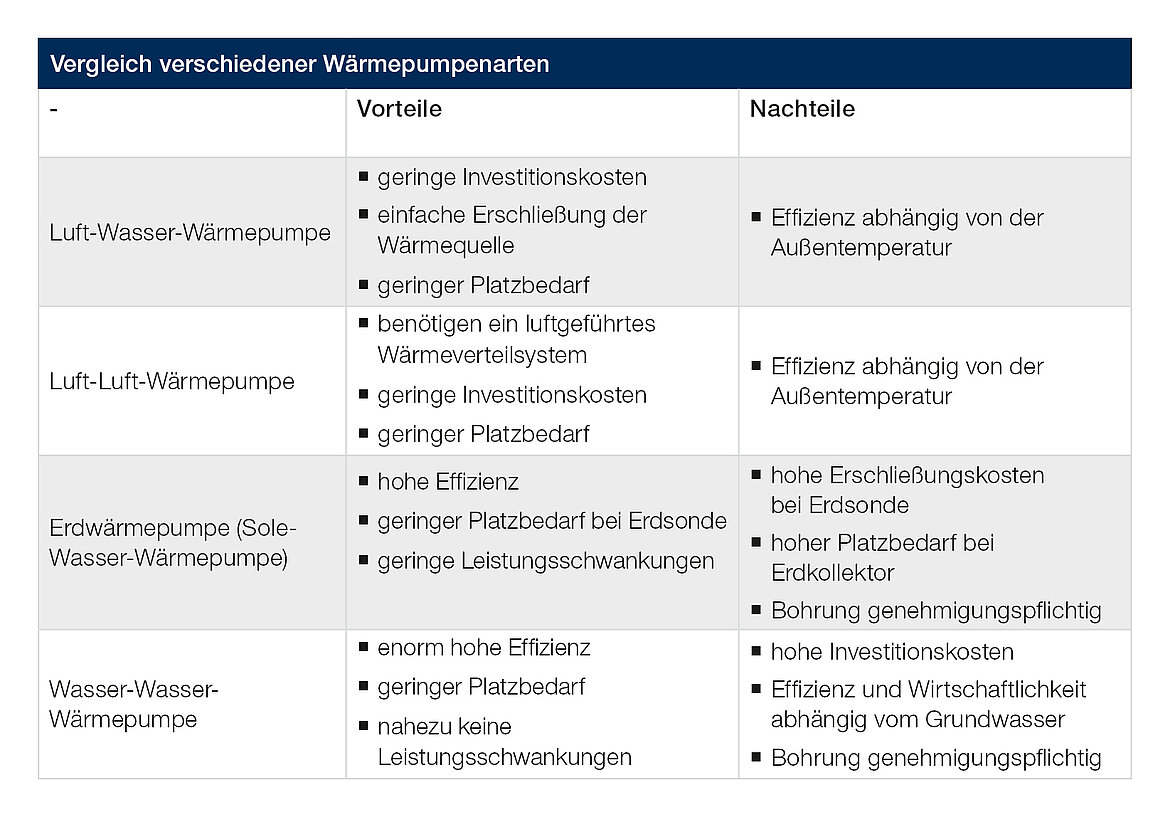

Die wohl am häufigsten eingesetzte Wärmepumpenart ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Sie hat eine Wärmepumpen-Außeneinheit mit Ventilator, die außerhalb des Gebäudes aufgestellt ist. Darüber saugt das System Umgebungsluft und die darin enthaltene thermische Energie an. Es gibt auch Geräte mit einer innen aufgestellten Einheit, die über einen Kanal die Luft von außen bezieht. Luft-Wasser-Wärmepumpen funktionieren auch bei kühlen Außentemperaturen und Minusgraden. Die Geräte bewegen sich für gewöhnlich im niedrigeren Preissegment als die anderen Wärmepumpenarten, weil die Wärmequelle Umgebungsluft nicht aufwendig erschlossen werden muss. Das gilt auch für Luft-Luft-Wärmepumpen (siehe unten). Allerdings weisen Luft-Wasser-Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Wärmepumpen etwas geringere Leistungszahlen auf, sie arbeiten also etwas weniger effizient. Einige Geräte bieten die Option, das oben beschriebene Funktionsprinzip des Kältemittelkreislaufs umzukehren. Dann ist das Prinzip mit dem eines Kühlschranks vergleichbar: Wärme wird aus den Wohnräumen nach außen geführt. Die als reversibel bezeichneten Wärmepumpen können so in gewissem Umfang zur Kühlung der Innenräume genutzt werden.

Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen wie die Logatherm WLW186i AR von Buderus, für den Einsatz in neuen und modernisierten Ein- und Zweifamilienhäusern, stehen nicht nur für ressourcenschonendes Heizen, sie sind auch im Betrieb umweltfreundlich. Dazu trägt etwa der Einsatz des klimafreundlichen Kältemittels R290 mit dem Treibhauspotential (GWP) 3 bei. Im Vergleich zu Standard-Kältemitteln wie R410A ist dieses Treibhauspotenzial rund 700-mal geringer. Außerdem sind solche Geräte leise im Betrieb, was nicht nur im eigenen Garten für mehr Ruhe und Entspannung, sondern bei der immer dichteren Bebauung auch für ein ungestörtes Verhältnis zur Nachbarschaft sorgt.

Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen wie die Logatherm WLW186i AR von Buderus, für den Einsatz in neuen und modernisierten Ein- und Zweifamilienhäusern, stehen nicht nur für ressourcenschonendes Heizen, sie sind auch im Betrieb umweltfreundlich. Dazu trägt etwa der Einsatz des klimafreundlichen Kältemittels R290 mit dem Treibhauspotential (GWP) 3 bei. Im Vergleich zu Standard-Kältemitteln wie R410A ist dieses Treibhauspotenzial rund 700-mal geringer. Außerdem sind solche Geräte leise im Betrieb, was nicht nur im eigenen Garten für mehr Ruhe und Entspannung, sondern bei der immer dichteren Bebauung auch für ein ungestörtes Verhältnis zur Nachbarschaft sorgt.

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe nutzt ebenfalls die Außenluft als Energiequelle. Auch diese hat eine Außeneinheit mit Ventilator. Technisch gesehen handelt es sich dabei um ein Split-Klimagerät. Der Unterschied zur Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt darin, dass die Wärme (oder Kälte) nicht aufs wasserführende Heizsystem übertragen wird. Stattdessen wird direkt die Raumluft erwärmt (oder gekühlt). Im Vergleich zu anderen Wärmepumpen sind Luft-Luft-Wärmepumpen günstig in der Anschaffung und unkompliziert in der Installation, weil keine Heizungsrohre oder Heizkörper erforderlich sind. Zu berücksichtigen: Bei sehr niedrigen Außentemperaturen steigt der Strombedarf. Außerdem können Luft-Luft-Wärmepumpen, im Gegensatz zu den anderen Wärmepumpenarten, kein Warmwasser erzeugen – dafür braucht es dann eine zusätzliche Lösung, beispielsweise eine Trinkwasser-Wärmepumpe.

Erde – Bohrer oder Bagger bringen Wärme

Alternativ zu einer Wärmepumpe, die die Energiequelle Luft nutzt, bieten sich bei geeigneten Bedingungen vor Ort auch eine Erd- oder Grundwasserwärmepumpe an. Die Erdwärmepumpe, auch Sole-Wasser-Wärmepumpe genannt, nutzt dabei über Kollektoren die Wärme in den oberen Erdschichten. Dabei sind zwei Installationsmethoden zu unterscheiden: die Nutzung der Erdwärme durch großflächig verlegte Flachkollektoren unterhalb der Frostgrenze oder durch Erdsonden, die 100 Meter oder noch tiefer platziert werden. Beide Methoden sind im Vergleich zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem höheren Installationsaufwand verbunden – sei es durch Erdarbeiten oder durch Bohrungen mit Spezialmaschinen. Entsprechende Erschließungskosten sind einzukalkulieren. Bei Erdsonden ist außerdem zu beachten, dass Tiefenbohrungen genehmigungspflichtig und in einigen Regionen, etwa Wasserschutzgebieten, nicht erlaubt sind. Bei oberflächennah verlegten Erdkollektoren muss hingegen genügend unbebaute Grundstücksfläche verfügbar sein. Die Fläche oberhalb der Erdkollektoren darf nicht versiegelt, überdacht oder mit tiefwurzelnden Pflanzen bepflanzt werden. Die Faustformel lautet: Damit die Wärmepumpe effektiv arbeiten kann, braucht es etwa das Anderthalbfache an Grundstücksfläche der zu beheizenden Fläche im Wohngebäude.

Wasser – Wärme aus den Tiefen des Grundwassers

Die dritte hier vorgestellte Wärmepumpenart sind Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Ihre Effizienz ist im Vergleich zu den anderen Wärmepumpenarten am höchsten. Allerdings sind für die Grundwassernutzung teure Brunnenbohrungen, Brunnenpumpe und Zubehöre erforderlich. Zudem wird das System stark von Grundwasserspiegel, -menge und -qualität beeinflusst. Weil die Wärmequelle Boden – ganz gleich, ob Erdreich oder grundwasserführende Schichten – ganzjährig gleichbleibend hohe Temperaturen bietet, arbeiten Sole-Wasser- und auch Wasser-Wasser-Wärmepumpen vor allem im Winter wirtschaftlicher als Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Wärmepumpen-Wahl von verschiedenen Faktoren abhängig

Jede Wärmepumpenart hat ihre Vor- und Nachteile. Welche Rolle diese spielen und ob sich die Installation einer bestimmten Wärmepumpenart eher lohnt als eine andere, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Grundsätzlich lassen sie sich am besten in einen Neubau integrieren, weil sie hier von vornherein in die Planung einbezogen werden können. Doch auch in Bestandsgebäuden lassen sich Wärmepumpen gut nachrüsten, sofern der Altbau passabel gedämmt und ein passendes Heizverteilsystem vorhanden ist. Am besten eignen sich hier Wand- oder Fußbodenheizung, groß dimensionierte oder spezielle Wärmepumpen-Heizkörper. In jedem Fall sind der hydraulische Abgleich der Heizkörper beziehungsweise der Fußbodenheizung und eine optimale Heizkennlinieneinstellung wichtige Voraussetzungen für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb. Wer prüfen möchte, ob die Heizkennlinie (Vorlauftemperatur des Heizsystems) für eine Wärmepumpe geeignet ist, kann dies mithilfe des Heizkurventagebuchs von Buderus ermitteln, das über den Wärmepumpen-Berater auf www.buderus.de/fit-fuer-die-waermepumpe zum  Download angeboten wird.

Download angeboten wird.

Bei geringem Heizwärmebedarf, etwa in gut gedämmten Häusern, empfiehlt sich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Im Vergleich zu anderen Arten ist der Installationsaufwand hier am geringsten und somit günstiger. Zudem eignet sie sich hervorragend in Altbauten, um ein bestehendes Heizsystem zu ergänzen und über einen bivalenten Betrieb Heizkosten einzusparen, etwa mit der Gas-Brennwert-Hybridlösung Logano plus GBH212 von Buderus, inklusive einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.

Vergleicht man Wärmepumpen hinsichtlich ihrer Kosten, können sich je nach beschriebener Art und Dimensionierung große Unterschiede ergeben. In der Anschaffung kosten die verschiedenen Wärmepumpen-Geräte in etwa dasselbe: Je nach Leistung fallen zwischen 10.000 und 15.000 Euro an. Hinzu kommen die Kosten für die Installation sowie die Erschließung der Wärmequelle. Das macht Luft-Wärmepumpen verhältnismäßig günstig, denn die Umgebungsluft ist ohne aufwändige Installationsarbeiten nutzbar, lediglich die Installation des Gerätes selbst schlägt noch einmal mit etwa 2.000 Euro zu Buche. Die Verlegung von Erdkollektoren kann hingegen bis zu 5.000 Euro kosten. Am teuersten sind die Tiefenbohrungen für Erd- oder Grundwassersonden mit bis zu 10.000 Euro, je nach erforderlicher Tiefe.

Vergleicht man Wärmepumpen hinsichtlich ihrer Kosten, können sich je nach beschriebener Art und Dimensionierung große Unterschiede ergeben. In der Anschaffung kosten die verschiedenen Wärmepumpen-Geräte in etwa dasselbe: Je nach Leistung fallen zwischen 10.000 und 15.000 Euro an. Hinzu kommen die Kosten für die Installation sowie die Erschließung der Wärmequelle. Das macht Luft-Wärmepumpen verhältnismäßig günstig, denn die Umgebungsluft ist ohne aufwändige Installationsarbeiten nutzbar, lediglich die Installation des Gerätes selbst schlägt noch einmal mit etwa 2.000 Euro zu Buche. Die Verlegung von Erdkollektoren kann hingegen bis zu 5.000 Euro kosten. Am teuersten sind die Tiefenbohrungen für Erd- oder Grundwassersonden mit bis zu 10.000 Euro, je nach erforderlicher Tiefe.

Eine Frage von JAZ, COP und SCOP

Wie effizient eine installierte Wärmepumpe über das Jahr hinweg arbeitet, lässt sich anhand der Jahresarbeitszahl, kurz: JAZ, ermitteln. Die Zahl zeigt das Verhältnis von abgegebener Wärmearbeit zur aufgenommenen elektrischen Arbeit an. Praktisch: In der Systembedieneinheit der Buderus-Wärmepumpen lassen sich Informationen zu Energieverbräuchen ablesen. Wer die JAZ für Abrechnungszwecke ermitteln will, braucht jedoch einen Wärmemengenzähler und einen Stromzähler. Liegen die Jahreswerte vor, wird der Heizenergieverbrauch durch den Stromverbrauch geteilt, das Ergebnis ist die Jahresarbeitszahl. In der Regel erreichen moderne Wärmepumpen einen Wert zwischen 3 und 5. Tipp: Wer sich ohne vorhandene Verbrauchswerte der etwaigen JAZ beispielsweise von Buderus Wärmepumpen annähern will, kann Simulationsprogramme wie den JAZ-Rechner des Bundesverband Wärmepumpe e.V. nutzen www.waermepumpe.de/jazrechner

Auch wenn die JAZ nicht alle Faktoren berücksichtigen kann, etwa das Heizverhalten der Hausbewohner, ist sie der beste Wert, um die tatsächliche Effizienz einer Wärmepumpe zu bestimmen. Auch Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit lassen sich ziehen: Ist der Quotient aus Strompreis und JAZ geringer als etwa der Gaspreis, lässt sich mit der Wärmepumpe im Betrieb Geld sparen. Je günstiger der Wärmepumpen-Stromtarif, desto stärker rentiert sich diese.

Um die Jahresarbeitszahl zu berechnen, ist ein weiterer Wert erforderlich, der Coefficient of Performance, kurz COP. Dieser gibt ebenfalls das Verhältnis von Nutzwärme und eingesetzter Strommenge an, allerdings unter bestimmten Normbedingungen. Der COP bezieht sich nur auf die Wärmepumpe selbst, nicht auf ein dazugehöriges Heizsystem. Der Wert wird von den Herstellern ermittelt. Etwas genauer ist der Seasonal Coefficient of Performance, SCOP, bei dem Werte unter verschiedenen (angenommenen) Außentemperaturen gemessen werden – üblicherweise bei 12 °C, 7 °C, 2 °C und -7 °C.

Klarheit: Wärmepumpen werden vom Staat gefördert

Seit dem 1. Januar 2024 herrscht auch Klarheit hinsichtlich der Förderfähigkeit von Wärmepumpen. Über die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt der Staat den Austausch alter fossiler Heizungen gegen Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien mit Zuschüssen mit bis zu 70 Prozent – und dazu gehören alle hier beschriebenen Wärmepumpenarten. Luft-Luft-Wärmepumpen müssen für eine Förderung netzdienlich sein, das heißt, der Netzbetreiber muss diese bei Lastspitzen im Stromnetz steuern können. Auch bei Neubauten fördert der Staat den Einbau von Wärmepumpen. Und ein weiterer Umstand spricht für die modernen Geräte: Sie sind wartungsärmer als Gas- oder Ölheizungen, so braucht es beispielsweise keine Überprüfung durch den Schornsteinfeger. Die Wartung besteht in der Regel nur aus der Kontrolle des Kältemittelkreislaufs und der Filter.

Es gibt also viele gute Gründe, sich bei seinem Neubauprojekt oder bei der Heizungsmodernisierung des Bestandsgebäudes mit einer Wärmepumpe als umwelt- und ressourcenschonender Form der Wärmeerzeugung zu beschäftigen. Klar ist: Für nahezu jede Einbausituation und für die allermeisten Geldbeutel steht eine passende Wärmepumpenart bereit – nicht umsonst nutzte Buderus schon vor vielen Jahren den Claim „Luft, Wasser, Erde“.