Airflow: Wärmerückgewinnung in modernen RLT-Anlagen

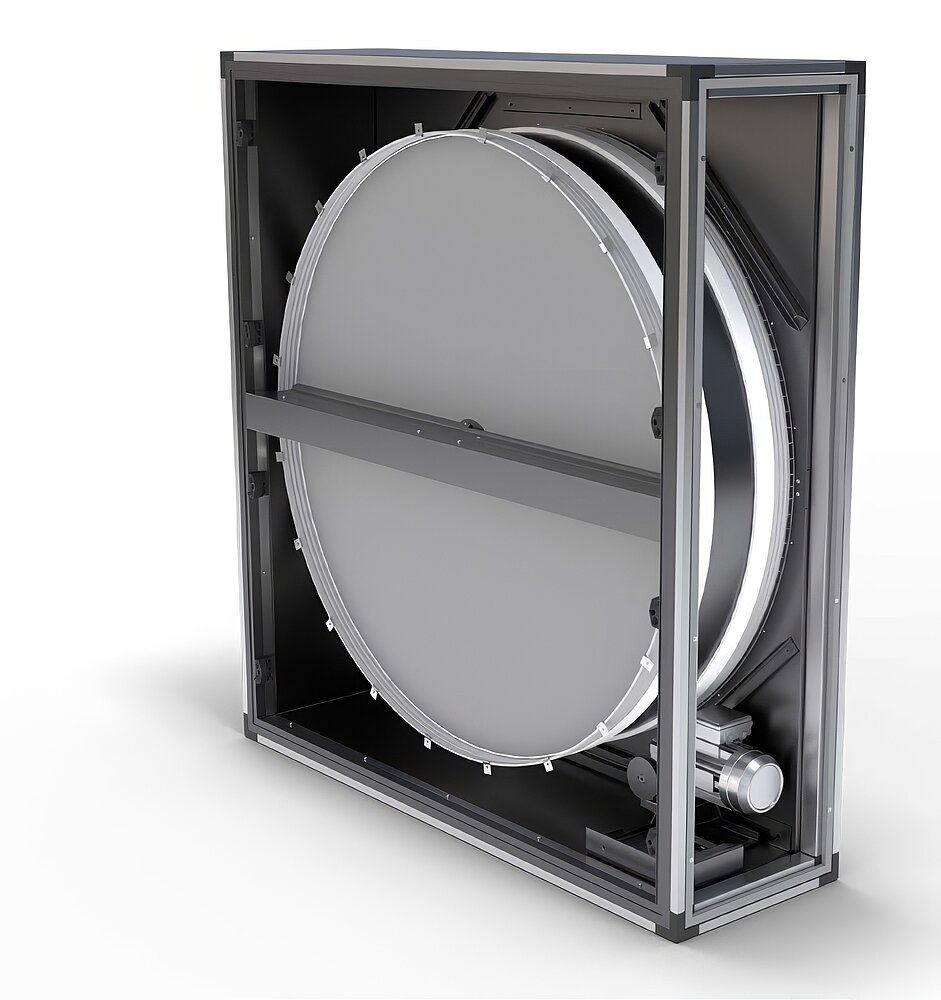

Die Rotations-Wärmetauscher der DUPLEX Roto Serie von Airflow bestehen aus Aluminium, bieten einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad, übertragen Feuchte und sind in hohem Maße korrosionsbeständig. Bilder: Airflow

Wärmerückgewinnung (WRG) ist in modernen Raumlufttechnischen Anlagen (RLT) längst mehr als ein optionales Plus: Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, Rotationswärmetauscher und Co. verbessern maßgeblich die Gesamtenergiebilanz in Neubau sowie Bestand und helfen, Betriebskosten nachhaltig zu senken. Dadurch wurde die Wärmerückgewinnung in RLTs mittlerweile nicht nur zum Regelfall, sondern in vielen Fällen zur Pflicht. Doch wie genau wirken sich Wärmetauscher in Lüftungsgeräten auf Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit aus? Welche Technologien bieten Hersteller an? Und welche Faktoren sind bei Planung, Auswahl und Wartung am wichtigsten?

Eine Wärmerückgewinnungseinheit nutzt die Abwärme der Abluft, um die Zuluft ohne zusätzlichen Energieaufwand vorzuwärmen. Dadurch können Betreiber im Jahresverlauf ca. 30 bis 40 % der Gesamtenergie im Vergleich zu einer Anlage ohne WRG einsparen. Diese Einsparung wirkt sich direkt auf die Betriebskosten aus und leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks eines Gebäudes.

Über die gesamte Lebensdauer einer RLT-Anlage betrachtet sind die Energieeinsparungen beachtlich. Zwar ist die Herstellung einer WRG-Einheit meist energetisch aufwendiger, und die Investitionskosten liegen in der Regel 10 bis 20 % höher als bei Anlagen ohne WRG, im Betrieb amortisieren sich diese Mehrkosten jedoch oft bereits nach vier bis sieben Jahren – abhängig von Energiepreisentwicklung, Auslegung und Betriebsführung. Bei guter Planung und bedarfsgerechter Steuerung lassen sich somit über die Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren erhebliche Energiemengen und -kosten einsparen.

Gesetzliche Anforderungen und Normen

Wärmerückgewinnung ist nicht nur wirtschaftlich, sondern mittlerweile auch gesetzlich und normativ fest verankert. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD), die DIN EN 16798 und die ErP-Verordnungen definieren klare Anforderungen an die energetische Effizienz von RLT-Anlagen – und Wärmerückgewinnung spielt hier eine Schlüsselrolle. Auch für Nachhaltigkeitszertifizierungen wie DGNB oder LEED ist der Einsatz von Wärmetauschern oftmals Voraussetzung, insbesondere in öffentlichen oder gewerblich genutzten Gebäuden wie Büros, Schulen oder Krankenhäusern.

Planer und Betreiber sollten diese Vorgaben frühzeitig in der Planung berücksichtigen. Das ermöglicht nicht nur Fördermöglichkeiten, sondern stellt auch die langfristige Zukunftsfähigkeit eines Projekts sicher.

Technologien der Wärmerückgewinnung

Die Auswahl des passenden WRG-Systems hängt stark von den jeweiligen Anforderungen ab. Grundsätzlich stehen mehrere gängige Technologien zur Verfügung:

- Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher: Diese Art von Wärmetauschern ist die wohl am weitesten verbreitete. Grund dafür ist, dass sie meist die höchsten Wärmerückgewinnungsgrade bieten – und das bei sehr geringer Leckage. Allerdings benötigen sie je nach Anlagengröße relativ viel Platz in dem Gerät selber. Zudem findet bei dieser WRG-Variante keine Feuchterückgewinnung statt, es sei denn der Wärmetauscher hat eine enthalpische Beschichtung.

- Rotationswärmetauscher (Wärmerad): Diese kompakte Variante erreicht ebenfalls hohe Rückgewinnungsraten und kann zusätzlich Feuchte übertragen – ein Vorteil in Büros oder Wohngebäuden mit trockener Raumluft im Winter. Aufgrund der potenziellen Übertragung von Partikeln oder Aerosolen standen die sogenannten Wärmeräder während der Corona-Pandemie in der Kritik. Moderne Geräte, wie die von Airflow, setzen jedoch Labyrinthdichtungen und Spülkammern ein, um Leckagen weitgehend zu vermeiden.

- Enthalpie-Wärmetauscher: Auch Enthalpie-Wärmetauscher ermöglichen eine Feuchteübertragung während der WRG. Hierfür wird neben Wärme auch Feuchte im Gegenstrom-Prinzip übertragen. Die Übertragung erfolgt mit Hilfe von Osmose durch eine Polymermembran mit Porenstruktur. Gleichzeitig sorgt die Membran für eine sichere Trennung der Luftströme, so dass schlechte Luft oder Verschmutzungen nicht wieder zurück in den Raum gelangen können

- Kreislaufverbundsysteme (KVS): Diese speziellen Systeme arbeiten mit einem Wärmeträgerfluid, wodurch eine hundertprozentige Trennung zwischen Zu- und Abluft ermöglicht wird. Sie kommen fast ausschließlich bei besonders hohen Hygieneanforderungen zum Einsatz, etwa in Krankenhäusern oder der Lebensmittelindustrie.

Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher verfügen über einen hohen Wärmerückgewinnungsgrad, übertragen jedoch keine Feuchte. Dadurch eignen sie sich besonders für hoch und regelmäßig frequentierte Gebäude, wie etwa Schulen oder Kindertagesstätten. Bilder: Airflow

Auch die Entscheidung zwischen zentralen und dezentralen Lüftungsgeräten spielt für Auswahl an WRG-Systemen eine Rolle. Während bei zentralen Anlagen sowohl Kreuzgegenstrom- und Rotationswärmetauscher üblich sind, setzen einige Hersteller bei dezentralen Anlagen ausschließlich auf Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. Diese bieten ein gutes Verhältnis aus Schallentwicklung, Luftstrom und Effizienz – und sind somit besonders vorteilhaft für die Nachrüstung in dicht besetzten Lern- und Arbeitsstätten wie Schulen oder Großraumbüros. Dennoch gibt es auch dezentrale Geräte mit Rotationswärmetauschern – abhängig von den baulichen und konstruktiven Gegebenheiten des jeweiligen Modells.

Feuchterückgewinnung und ergänzende Heiz- oder Kühlsysteme

Neben der Wärmerückgewinnung spielt die Feuchterückgewinnung in bestimmten Gebäuden eine zentrale Rolle. Gerade Räumen (z. B. in Büros) mit geringer Belegung kann trockene Raumluft schnell zu gereizten Augen und Schleimhäuten führen und so Wohlbefinden und Produktivität merklich einschränken. Hier bieten Rotationswärmetauscher einen klaren Vorteil, da sie Feuchte effizient zurückgewinnen. In stark frequentierten Räumen wie Klassenzimmern hingegen ist eine Feuchterückgewinnung meist nicht notwendig, da eine angenehme Raumluftfeuchte durch die hohe Anzahl anwesender Personen und deren Aktivitäten automatisch gegeben ist.

Wichtig: WRG ist lediglich eine passive Technologie zur Temperaturübertragung. Für Spitzenlasten, etwa an sehr kalten Wintertagen oder immer heißeren Sommertagen, können zusätzliche Heiz- oder Kühleinheiten notwendig werden. Diese Geräte werden nachgeschaltet und gleichen Restbedarfe aus, um jederzeit für thermischen Komfort zu sorgen.

Sonderfälle: Wann ist Wärmerückgewinnung kontraproduktiv?

Trotz der vielen Vorteile ist Wärmerückgewinnung nicht in allen Fällen hilfreich oder sinnvoll. Besonders in Industrien mit sehr hohen Prozessabwärmen – wie der Stahlindustrie oder Produktionsstätten mit starker Maschinenabwärme – kann WRG sogar kontraproduktiv sein. Hier möchte man die überschüssige Wärme gezielt abführen anstatt sie zurückzugewinnen, um Überhitzung zu vermeiden. In solchen Fällen ist eine reine Zu- und Abluftanlage oft die bessere Wahl, um gezielt überschüssige Wärme abzuleiten und die Raumtemperatur niedrig zu halten. Planer sollten deshalb in der frühen Projektphase in diesen speziellen Einzelfällen genau prüfen, ob Wärmerückgewinnung tatsächlich sinnvoll ist oder ob sie die thermischen Bedingungen im Gebäude eher verschlechtert.

Wartung, Instandhaltung und ein Ausblick

Ein weiterer Erfolgsfaktor für effiziente WRG-Anlagen ist die regelmäßige Wartung. Verschmutzte Wärmetauscher oder defekte Dichtungen führen zu höheren Druckverlusten und damit zu sinkender Effizienz. Deshalb sollten WRG-Systeme mindestens einmal jährlich – abhängig von den Einsatzbedingungen gegebenenfalls häufiger – von Fachpersonal gewartet werden. So wird man nicht nur hygienischen Anforderungen (z. B. VDI 6022) gerecht, sondern unterstützt einen reibungslosen und energieeffizienten Betrieb.

Zukunftsweisend sind zudem neue Regelungsstrategien: Intelligente Steuerungen, die etwa Wetterdaten einbeziehen, können Anlagen mit WRG noch effizienter machen. Beispielsweise lassen sich nächtliche Abkühlphasen im Sommer gezielt nutzen. Künstliche Intelligenz (KI) wird hier künftig eine wichtige Rolle spielen. Es ist absehbar, dass sich die rasanten technologischen Entwicklungen in den nächsten Jahren auch im Kälte- und Klimabereich durchsetzen und für beeindruckende Fortschritte in Sachen Effizienz  sorgen.

sorgen.

Fazit

Wärmerückgewinnung ist heute ein unverzichtbares Element moderner Raumlufttechnischer Anlagen. Sie reduziert nicht nur die Betriebskosten, sondern verbessert auch die Umweltbilanz deutlich. Gleichzeitig erfüllen Anlagen mit WRG die gesetzlichen Vorgaben und schaffen die Basis für Fördermöglichkeiten und Zertifizierungen.

Doch nicht jede WRG-Technologie passt zu jedem Projekt. Eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit Planern, Betreibern und Herstellern ist entscheidend, um das ideale System zu finden – sei es Kreuzgegenstrom-, Rotationswärmetauscher oder ein KVS-System. Regelmäßige Wartung sowie etwaige ergänzende Systeme runden ein nachhaltiges und effizientes Gesamtkonzept ab. So lassen sich Energieeinsparungen optimal nutzen – während Nutzer eine angenehme Raumluft genießen können.